ACCグランプリ受賞の

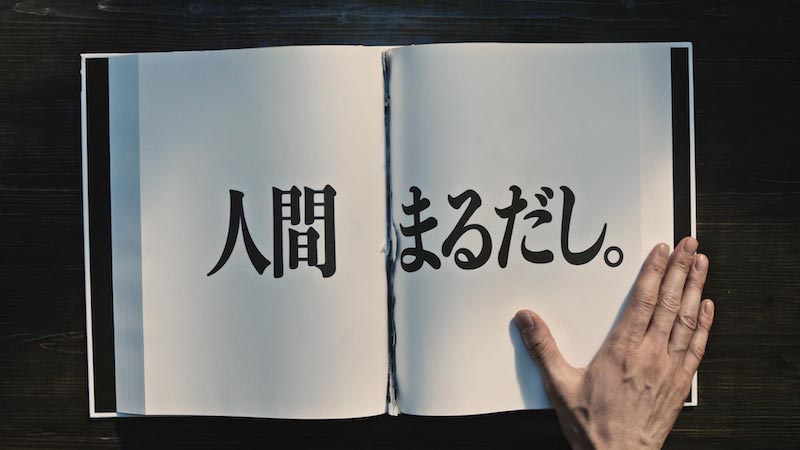

Netflix「人間まるだし。」

に起きた奇跡!

加島貴彦

プロデューサー

P.I.C.S.

2005年株式会社ピクス入社。

プロダクションマネージャー職を経て現職。

CM、WEB広告、MV、ライブ演出映像、ショートフィルム、空間映像やインタラクティブコンテンツなど、プロデュース領域は多岐に渡る。

池田一真

ディレクター

P.I.C.S. management

アイデアやユーモアに溢れた映像表現を得意とし、TVCMから企業ブランディング映像、アニメーションのOPやアトラクション用の空間映像まで、幅広い媒体を手掛ける。手法にとらわれない柔軟なディレクションで、アニメーション作家やCGクリエイターなど多彩なメンバーと作り上げる案件も多く、チームをまとめる人間力も備えている。

コピーを最大限効かせる映像

先に、同じコピーと黒塗りデザインを用いた新聞広告がありました。そのコピーを俳優の山田孝之さんがナレーションすることは決まっていて、じゃあ映像表現をどうするか、というオリエンを受けていました。

キャストを用いる案、ガラスを割ることで表現する案などいろいろ出ましたが、「このコピーをシンプルに伝えるためには」を考えた結果、文字だけのアニメーションをつくる案と本を破く手を撮影する案が残りました。結果、感情表現がしやすい後者の「本を破く」案が採用されました。

もともと実写でつくる想定で全体のスケジュールを組んでいなかったので、プロデューサー的には焦りました。かなりタイトな進行だったと思います。

スケジュールの都合で、映像の撮影前にナレーション撮りが行われていました。そのことで、山田さんの声に合わせてページを「めくる」「破く」のタイミングを綿密に詰めたうえで撮影することができました。

破くための本、300冊

美術会社に小道具として本を発注することは過去ありましたが、印刷会社への「本」の発注は初めてでした。どんな紙の本がいいのか、そこから悩みました。

印刷会社としても、破ることが前提の本など前例がありません。紙質がサラサラしているのか、しっとりしているのか。しかも上質な紙に見せる必要がありました。演出がシンプルな分、ものがちゃんとしていないと画が成立しません。

撮影のために用意する冊数にしても、どれだけ刷っておけば足りるのか見当がつかず。1冊500ページの本を、15秒用、30秒用、60秒用を各100冊ずつ。計300冊刷っていただきました。

どのバージョンもワンカットで撮るため、「60秒を編集して30秒に」のようなことができません。納期に関しては相当無理なスケジュールで完成させていただいたと思います。

破く「手」のオーディションも難しいものがありました。手タレさんなら手がきれいとわかるのですが、「ページを破くのがうまい人」という登録はない。手が器用そうな人ということで、ギタリスト、バーテンダー、マジシャン、役者さんも呼んできて、某有名少年誌を破いていただきました。

「破くのはうまいけどめくり方がよくない」とか、なかなか合格のハードルが高いオーディションでした。品よくめくることができながらも、感情をこめて破く表現も不可欠。結局、撮影当日は3名の方に来ていただいたのですが、ひとりのマジシャンの方の表現がすばらしくてすべてその方にやっていただきました。

破いた本は、60秒用だけで70冊超え!

とくに難航したのは、60秒用の撮影です。ワンカットにこだわったので、途中で2枚いっぺんにめくったり、うまく破けなかったりすると最初からになってしまいます。

そこに、感情表現ものせなくてはなりません。山田さんのナレーションに合わせて、最初は品よくめくっているのが、だんだん気持ちがあらぶっていく。出演しているこの手は、実は検閲官その人のものという設定です。自分たちが抹消してきた表現を目の当たりにして、検閲した自らが怒りとやりきれなさに満ちていく。そのはけ口のない憤怒を手だけで演じる必要がありました。

山田さんのナレーションは、感情の起伏を抑えた語り口。そことのギャップを演出しました。

ナレーションが先にあったことで、めくるリズムを合わせやすかったとはいえ、ちょっとでもずれたらNGです。何回か、きれいに1枚ずつめくれて、破けて、成功ということもありました。でも「今の破き方で、さっきの表現でできますか」のようにやり直してもらったり。「はんこの押し方は今のがよかったです」とか。

もう、現場はシーンとして……。

休憩をはさみながらではありますが、撮影はかなりの長時間に及びました。出演者の方は体力、メンタルともに大変だったかと思います。ただ、OKのなかなか出ない苛立ちも加わっていい芝居になったようにも感じています。

15秒用と30秒用は破く枚数が少ないこともあってわりとすぐに終わりましたが、60秒用に費やした本はおよそ70冊。完成したことが奇跡としか、言いようがありません。

撮影が終わった瞬間に、ワーッと盛り上がる元気は誰にもありませんでした(笑)。

ACC賞でグランプリをいただいたと聞いたときは、予想だにしていなかったので本当に驚きました。作品はコロナ前のものでしたが、審査時期はコロナ禍の最中。閉塞感がより増しているなかで、時世に合った作品となったとも感じています。